ここまでくると、やるしかない

| slot1水冷編 | |||

| 製作編 |

|||

| 1.eva制作 | |||

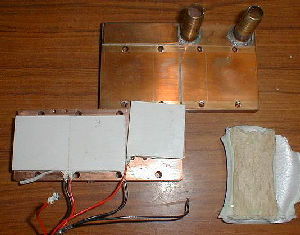

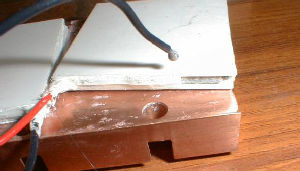

| 私の場合、制作方法は水枕とほぼ同じ。 機械加工で可能な限り仕上げておいて、銀ロウ付けで組み上げた。 evaの詳細は999さんのHPの展覧会を御覧頂きたい。 eva中を流れるのは高圧ガス、水枕のような接着剤とかシーリングといった手は 通用しない。 機械加工で仕上げて、ゴアテックス等のパッキンをかませ、締め上げて、 作れないことはないが、信頼性の面では今一つ。 結局のところ、ガス漏れや、強度を考えると、ロウ付けや溶接に落ち着く。 人それぞれ、道具や技量も違い、作り方も違うから、共通する要点だけ述べる。 |

|||

| 1.1 ロウ付けのポイント | |||

|

銀ロウ・・・結構良い値段がするので、用途に応じて出来るだけ少なく済む様に使い分ける (この写真に写っているのだけでも1万円は超える) 上右:練り銀ロウ 銀ロウ微粉をフラックスで練ってあるため、フラックスが不要、余りに高価なので商品の回転が悪く、固化しているものもあるので要注意 上中:テープ状銀ロウ(0.08mm×19mm) 偶然手に入れたもの、予め挟んでおけば、銀ロウまわりの心配無し 上左:線径0.3mm銀ロウとフラックス 特殊用途用 中:線径1.0mm銀ロウ どこのホームセンターでも手に入る、溶融温度が他より高いのが難点 下:線径2.0mm銀ロウ 探してやっと見つけた線径2mm品 |

||

| (1) 作業場所 | |||

| 薄暗くて、風の吹かない場所であることが重要。 明るい場所だと炎が見えないので危険、しかも品物の温度状態も わからない。 風が吹くと、バーナの炎が流れて昇温に時間がかかり、酸化皮膜が 厚くなる。 |

|||

| (2) 適当なクリアランス | |||

| ロウは毛細管現象により隙間に吸い込まれるので、隙間が広いと ロウが充分まわらないし、高価なロウが沢山必要。 |

|||

| (3) ロウ付け面は綺麗に仕上げておく | |||

| 汚れがあると失敗するので、紙ヤスリ位はかけておく。 機械加工で仕上げた面は一見綺麗だが、実は小さな窪みが沢山あり、 窪み内部に機械加工時の油が残っているので、これも紙ヤスリ。 しかも、ロウが吸い込まれる方向に研ぎ目を付ける。 (実はこれで失敗して作り直しの憂き目を見た。) |

|||

| (4) 銅ロウは使わない。 | |||

| 銅ロウは安いのと、燐の還元作用でフラックス無しの作業ができるが、 eva には適さないと思う。 ・硬くて脆い ・ロウ付け温度が高い ・燐が入ると熱伝導が極端に悪くなる |

|||

| (5) フラクッスは銀ロウにマッチしたものを、充分にしかも均一に塗って おく。 |

|||

| (6) 可能な限り置きロウ方式にする | |||

| 置きロウとは、ロウ付け位置に予めロウをセットしておくこと。 ロウ付け温度になってから、ロウを差していたのでは、手が何本 あっても間に合わないし、無駄も多い。 差しロウはロウが不足しそうな所へ、ちょちょっと注すだけ。 |

|||

| (7) 十分な熱量(火力)で短時間で勝負する。 | |||

| 今回使用したのはガスバーナ3本、しかも耐火煉瓦で周囲を囲った。 それでもロウ付け温度に達する迄の時間は5分以上かかった。 |

|||

| (8) 酸化防止剤を使う | 右のオレンジラベルの瓶が、酸化防止剤 左の缶が酸性洗浄剤  |

||

| 酸化防止剤があればそれを使う。東急ハンズあたりで手に入る。 もし可能なら、内部には不活性ガスを吹き込んでおく。 窒素ガスやアルゴンガスがあれば最高だが、水草用の炭酸ガスでも 我慢できる。 ほんの少ししか使わないので、炭酸ガスはペットショップで売ってるスプレー缶入りで十分。 |

|||

| 1.2 eva内部の洗浄 | |||

| ロウ付けにフラックスを使ったり、酸化防止剤を使うと、内部を洗浄する 必要が出てくる。 そこで登場するのが水冷に使っていたポンプ、バケツに湯を入れ、ポンプで 循環させて洗浄。 私の場合、湯に続いて酸性洗浄剤、水、アルカリ(重曹)、湯、水の順で洗浄 (この時、流量と圧損の関係を調査。) 最後にガスバーナで200℃程度に加熱、自然放冷後に単独で真空引きを実施 。 水分が残っていると、冷凍機に組上げたときに問題をおこすので、完全に乾燥させる必要がある。 |

|||

1.3 耐圧試験 |

|||

| 作りに自信の無い方や、感量1g以下の秤が無い場合は、耐圧試験は止めて、 真空引きのみで漏れの確認を行う。 R22の分子量は空気の約3倍だから、真空引きだけでも、ある程度の漏れは 確認はできる。 |

|||

| 私の場合は、 | |||

| evaの出入り口の一方を塞ぎ、もう一方にアクセスバルブを取り付けて、 真空引きの後、内部容積(cc)×0.1gのR22を充填して、バケツに入れた 55℃の湯の中に放り込んで、気泡の発生有無を観察。 内部容積(cc)×0.1gの訳は、漏れたり裂けたりした時の被害を最小限に するためで、20気圧時の温度、圧力、密度の関係から得た最小ガス量だ。 |

|||

| 2.冷凍ユニット制作 |

|||

| 2.1 材料入手 | |||

| ベースとなる機器入手方法 | |||

| エアコン冷風機等、廃家電を電気屋あたりで貰ってくるか、 リサイクルショップ、オークション等で安く手に入れる。 http://auctions.yahoo.co.jp/jp http://www.isize.com/jamar/home/ http://www2u.biglobe.ne.jp/~uni--co/jyouhou.htm http://www.musasi.com/sanko/use.htm なお、安いからといっても、特定フロンR12を使用した物は絶対避ける。 わざわざ自分の手を汚すことはないし、性能も低い。 選ぶ余地があれば、制御が単純なものを選び、冷暖、インバータは避ける。 また、compはロータリ(長細い形状、レシプロはずんぐり)を選ぶ。 |

|||

| 部品及び機器の調達 |

|||

| 冷凍機関係の代理店、或いは機械工具屋あたりで調達できるし、 工具類ほど高くはない。 これは自分で探すしかないのが実状、電話帳で探せか.... TASCOとかESCOのカタログ品なら、機械工具屋で扱ってる。 ・必要な部品の例、(注:数個単位でないと買えない物もある) 1/4"なまし銅管 \1,100/10m キャピラリチューブ(内径1mm) \3,760/20m サイトグラス 内部の流れを目で確認 @\1,850〜 電磁弁(ストレーナ付き、1/4"フレアータイプ) @\3,900 AEROFLEX 3/8" t=13mm(断熱チューブ) \700/2m |

|

||

| アクセスバルブ バルブコアとキャップがセットになっている。 上から、TASCO製ロウ付けタイプ、TASCO製1/4"フレアータイプ、ESCO製ロウ付けタイプ ロウ付けタイプ(6個1パック) :\1,930〜2,000 フレアタイプ(3個1パック) :\2,500 |

|||

アクセスバルブ扱ったことがあればわかると思うが、キャップを緩めるとプシュとガスが漏れることがある。 アクセスバルブの封止は完全ではない。 キャップといえども所詮はゴムパッキン、漏れない訳がない。 そこで登場するのが、半球状に成型された銅板ガスケット(銅フレアキャップ) こいつをアクセスバルブに取り付け、フレアナットを締めればフレア継手並のシールが確保される。 TASCO 銅フレアキャップ(10個1パック) :\500 フレアナット(6個1パック) :\500 |

|||

真空ポンプのために用意したボールバルブとフレアネジコネクタ 私の真空ポンプは元々理化学用のため、生ゴムのホースしか取り付けられない。 そこで、20cm程の生ゴムホースにこいつを取り付け使えるようにした。 TASCO ボールバルブ :@\1,030 フレアネジコネクタ :@ \450 |

|||

フレア継手 右から、フレアジョイント(業界ではハーフユニオンと呼ぶらしい)、フレアユニオン、フレアチーズ ESCO フレアジョイント(10個1パック) :\1,750 フレアユニオン(5個1パック) :\1,100 フレアチーズ :@ \750 写真は宮元金属製のもの |

|||

| チェックバルブ(逆止弁) 今回ちょっと特殊な用途に仕入れたもの 上がフレアタイプ、下がロウ付けタイプ、何れも1/4"銅管用 写真は不二工機製、CV3-2、YCV5-2 |

|||

| フィルタードライヤ 乾燥剤はゼオライトとアルミナで計30g、フィルターとしては35ミクロン以上の粒子を捕捉する能力を有す。 意外と安かったので、試しに一番小さいのを買ってみた。 写真は不二工機製(商品名 モレキュラードライヤー DM2-352) |

|||

| 1/4"用パックドバルブ こいつを取り付ければ、eva交換は真空引きのみ行えば良い。 中心の心棒を回すことにより開閉する。 写真は不二工機製 FN2-22 |

|||

| 右から圧力計、連成計、真空計 日頃見慣れてる圧力計に比べれば貧弱だが、これでも十分用が足りる。 圧力計と連成計が一体となったモニタゲージキットも有るようだ。 キャピラリチューブを介して配管に繋ぐ。 真空計は真空ポンプ用に購入。 ESCO 圧力計φ63フレアタイプ @1,460 連成計φ63フレアタイプ @1,460 真空計φ68 @2,620 |

|||

| 冷媒:R22 500g缶 @\1,000 冷媒はガス屋で買うか冷凍機関係の代理店で手に入る。 環境に優しい物では無いので、必要最小限の購入を心がけよう。 また、保管も注意が必要、冷暗所に保管しよう。 40℃以上で保管すると内部の圧力は15気圧以上で、しかも殆ど液体、 全て気化したとすると体積は約2百倍、量によっては大変なことになる。 サービス缶は40℃以上になると、容器の破裂防止のため、蓋部の安全栓から 、液が噴出気化し、破裂だけは避けられるそうだが、缶やボンベが破裂でも すれば、消防や警察のお世話になることも.... |

|

||

| 2.2 分解・解体 |

|||

| 冷凍機に改造するためには、冷媒を抜かなければならない。 回収するのが基本であるが、実際回収となると難しい。 言い訳になるが、 R22の場合、代替フロンであること、使用量も僅かであり、大気放出が実状。 その代わりと言っては何だが、ゴミを出さないとか、省エネするとか、 リサイクルするとか、木を植える等、環境に優しい暮らしを心がけよう。 |

|||

| 見取り | |||

| 分解にあたり、折角だから部品配置、配管径・長、等々、寸法や構造、 スペック等を見取り、写真やノートに記録しておく。 (実はこれが大変勉強になる) それと、流用できそうなものや改造に使えそうな物等見つける。 市販の部品よりも小型で使い易いので活用したい。 出来るだけ原形を残す、素材を活かしきるのが理想。 よく考えて、作戦立ててから、いよいよ分解。 |

上:ストレーナ、下:逆止弁  |

||

冷暖切り替えの4方弁 |

|||

ガス抜き |

|

||

| 放熱器や蒸発器の最も位置的に高い部分に小さな穴をあけ、 時間をかけて少量ずつ、しかも必ず気化させて抜く。 一気に抜くと危険であり、オイルも噴出する。 作業時にはゴーグル忘れずに.... それともう一つ、ガス抜きしながらの喫煙は絶対に止めよう。 煙と共にフッ化水素や塩化水素を吸うことに.... |

|||

| 切断 |  |

||

| パイプの切断はパイプカッターを使用し、内部に切りカスが入らないように 気をつける。 また、compの内部は吸湿し易いので、切断したらパイプにテープを巻くか、 パイプを潰してゴミや水分の浸入を防止する。 compは傾けたりするとオイルが漏れることもある、オイルが不足すると 冷えなくなることもある。 |

|||

| 2.3 配管 |

|||

| カタチが見えてくる一番楽しい時だ、作業そのもは簡単なので、先を急ぐあまり手を抜くと後で後悔する。 配管内部に切りくず等を残さないように綺麗かつ丁寧な仕事をやろう。 場合によっては、エアブロー、洗浄等、自動車ブレーキ洗浄用の スプレー洗浄液も役に立つ。 ゴミや汚れなど、用意した部品は一応点検し清掃。 流れ方向の指定があるものもある、これも事前確認。 フレアナットは本来トルク管理すべきだが、トルクレンチは高価だ。 私の場合、一応密着してから、初回は90度、再組付け時は60度程度締めるってな具合で、今のところ漏れは無い。 また、ロウ付け、ハンダ付けは、クリアランスや作業姿勢が重要。 |

|||

| ハンダで大丈夫?と思われる方もいるかも知れないが、キャピラリ程度は 全く問題なし。 保証はできないが、仮に100気圧が作用しても、僅か1kgf/mm2、 確実な作業を行ったキャピラリチューブなら、継手が破れる心配はあるまい。 1/4”銅管位になると、内圧25気圧で軸方向4kgf、更に周方向の応力も 作用するので、フレア継手かロウ付けが好ましい。 (私の場合、ハンダ付けは、後で調整の必要なキャピラリ高圧側のみ、残りはフレア継手か又はロウ付け) 写真は、4方弁からもぎ取ったパイロットの部分、5mm差し込んでハンダで止めている。 |

|

||

| キャピラリの切断方法 | |||

| キャピラリは潰れると厄介、外径2mmのものは、小型のパイプカッターで、 それ以下のものは、カッターナイフで円周上に浅い切り込みを入れる。 曲げと戻しの繰り返しにより切断。(切断と言うよりは折る) 僅かに潰れたり、カエリが出たりするので、穴に千枚通しを突っ込んで、 グリグリ拡げて入口を整える。 |

|||

| 2.4 配線 | |||

直接給電でも良いが、基板は活かし、センサ部は騙すが基本。 そうすればコンデンサ冷却ファンも活きる。 静かなものにしたいなら、シロッコファンは活かすに限る。 |

|||

冷専室外機を転用する等、制御の必要が無い場合でも、 せめてブレーカ位は使いたい。 ペルチェを併用する場合は、温度コントローラを組み込み、eva温度が一定以下でないと通電しないよう、ペルチェ電源を制御する。 対策してないと いつかは絶対に事故を起こす。 CPUやMemoryに回す金があったら、先ず温度コントローラを買うべきだ。 |

|

||

| たかがペルチェ、と甘くみると大変。 ペルチェの発熱は、少々ではない、仮に最大吸熱80W×3枚を10Vで使う とすると、温度にもよるが1枚あたり5〜7A、つまり150〜210Wにもなる。 100Wのハンダ鏝を暫く通電したままにしておくと、真っ赤に赤熱する。 100Wでこの威力、放熱させずに通電し続けたら、ペルチェ自身のハンダが融け ハンダが流れて回路が遮断されるまで、ガンガン温度は上がり続ける。 eva内のフロンガスは膨張し続け、温度も上昇、フロンガスは熱分解を開始し、 塩化水素やフッ化水素を発生。 それだけなら配管内のこと、冷凍機が壊れたりするだけだが、 ペルチェ周辺から火災になって、爆発など起こしたら大変なことに... |

|||

| 私自身の体験だが、 約一年前のこと、水冷でポンプ電源切った迄は良いが、ペルチェ電源切り忘れ、暫くして気が付き慌てて水流したら、水蒸気の圧力でホースが破裂で水浸し、その時点で既にペルチェは溶断、水枕は変色し、ハンダは融け、断熱材は熱で融けて縮み色も茶色に焦げて火災寸前、奇跡的にもCPUは生存であったが、危ういところ。 ペルチェ溶断時に配線がスパークでもしていれば、一気に火災、生活全てを失うことにもなりかねない。 その時は水冷だったから、吹き出したのは不凍液入りの水だから、消火の助け位にはなっただろうが.... 今度は水冷事故ほど簡単に済まない。 ハンダが融けるほど過熱したevaに、フロンを流すと、怖いことに.... 更にその昔、10年以上も前の話、塩素系有機溶剤をヒーターで加熱し過ぎて、塩素ガス(塩化水素)やらホスゲン?がモクモク、その後の始末といったら悲惨なもの。 フロンも塩素やフッ素を含んでいるので同じことになる。 あんな経験二度としたくないし、させたくもない。 ペルチェを侮ってはならない、 肝に銘じること。 |

|

||

| 2.5 ガス入れ | |||

| 配管が済んだら内部を真空引き。 |  |

||

| ポンプの排気音が変わったら、高真空?と思うが、出来るなら、一応真空計で 確認した方が良い。連成計では殆どわからない。 真空ポンプのオイルが吸湿してると真空度も上がらない、オイルは交換する ものとの認識も必要。 真空引きが済んだらそのまま放置し、変化が無いようであれば、 漏れも内部の水分も問題なしと判断。 じりじりと真空度が下がるようであれば、漏れ、吸湿の可能性がある。 この時は、何回も真空引きを繰り返し、配管も点検して変化を見よう。 |

|||

| 冷媒封入 | |||

| ゲージマニホールドを介して、真空ポンプ、冷媒サービス缶、 冷凍機の低圧側をホースで結ぶ。 冷媒サービス缶はホース繋いだまま秤に載せ、質量を記録。 再度真空引きした後、サービス缶のバルブを開くと冷媒が入り始める。 冷媒はサービス缶内で蒸発するので、缶が冷える、時間かけるしかない。 冷凍機を起動させ、低圧側から冷媒を吸引させ、時々秤で質量を確認。 缶が冷えると冷媒も入らない、暖めると良いが、破裂が怖い。 加熱は言語道断!!、ド素人はゆっくり時間をかけよう。 計算冷媒量に達したらサービス缶のバルブを閉める。 そのまま試運転し、異常ないようだったら全てを外す。 とにかく、一回やってみれば要領がわかる。 |

|||

| 2.6 試運転 | |||

| 単相なら、まず逆転の心配は無いが、正常に動いているか、五感と第六感、 全神経を集中して異常のないことを確認しよう。 音・熱・振動...等々、サイトグラスが付けてあれば、内部状態も目で見える。   試運転時の仕様 ベースマシン:SANYO冷暖ウインドエアコン ひえひえ SA−FA16GI 冷房能力:1,400/1,600kcal/h(1630W/1860W) 消費電力:0.685/0.795kW 運転電流:7.5/8.0A 冷 媒 : R22 0.35kg 年式不明、入手価格 \500 comp仕様 C−1R62HOA 出 力 :625W 吐出量:2.0/2.5 m3/h コンデンサ: エバポレーターを転用 (冷暖機であるので、耐圧性能OK) 封入ガス量: 250g キャピラリ : 内径1mm 4.2m、5.6mを切り替え キャピラリ切替弁: 冷暖切替弁のパイロット部流用 |

|||

| 正確に計算・設計され、設計通りに組まれていれば、殆ど調整は不要。 調整は負荷かけた状態でないと意味がないから、 ホントの微調整は実機に搭載してから。 そのためにも、必ずパックドバルブやサービスバルブを組み込んでおく。 |

|||

| 断熱処理していないシステムは完成していないのと同じ。 真っ白に氷結させて凄いと思うかもしれないが、停止させた後は悲惨なもの。 空気中の水とは信じられない程の水が滴り落ちる。 1回限りの試験ならまだしも、ベンチかける度に、こんなことになるのは 耐えられない。 evaは当然、キャピラリと戻り管、場合によってはアキュムレータまで、 断熱材を巻く。 市販の冷凍機ユニットは、配管からアキュムレータまで綺麗に断熱されている。 もっとも、ドでかいアキュムレータが付いており、液圧縮の可能性が無いことが前提だが.... 断熱材の選定だが、 エアコン用の断熱材は最高だが難点は薄いこと。 手軽なのは、水道の凍結防止の断熱材で素材は発泡ポリエチレン。 ただ、こいつは硬いので屈曲は難しい。 ということで、今回手配したのは、AEROFLEX 肉厚13mm、軟らかくてなかなか良いが、 欲言えばもう少し厚さが欲しい。 |

|||

試験稼働 buffer無負荷、ペルチェ3枚並列を併用して冷却してみた。 手ブレして見にくいが、ストロボ使うと数字が写らないので..... 左はbuffer温度、右はeva温度 、黄色の数字は適当にセットしたアラームの設定。 この設定のままで、CPUがアイドル状態であれば、-70℃はほぼ確実だ。 但し、bufferにCPU相当の40Wの熱負荷かけると、-63℃を維持するのがやっと。 もう少し調整が必要なようだ。 |

|||

|

トップページへ/戻る/次へ