おまけ

参考書) 密閉型冷凍機 川平睦義著 日本冷凍協会発行 \4,300 初版昭和56年とかなり古いが、内容は広くかつ深い。 理解するのは容易ではないが、ここで紹介する参考書の中で 最も価値がある。 書店で見つけるのは困難、直接注文すれば2〜3日で手に入る。 http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/reito/hanpu/hanpu.html 空調用冷媒配管 設計・施工技術ガイドブック 理工学図書発行、 \3,914 書名の通り、空調用の配管施工技術についての内容、我々ド素人は 一通り目を通したい。 冷凍機の設計・製図 蓮見善久著 理工学社 \2,060 compメカ設計が主な内容ではあるが、冷凍サイクルとモリエル線図の 使い方、熱計算はこれ。理科系学生の教科書? 更に伝熱工学に興味のある方には、 応用熱力学 浅見敏彦訳 オーム社発行 \4,900 図解 伝熱工学の学び方 北山直方著 オーム社発行 \3,200 |

| masamoto式 スペシャルキャピラリの作り方) | |||

一般に手に入る市販のキャピラリチューブの内径は、1.0mmが最小。 ところが、ペルチェ併用のシステムでも4〜6mになってしまう。 直冷では何と数十m、これではとても使えない。 ここで、内径0.8mmがあれば、ペルチェ併用の場合で1.2〜1.7m。 直冷の場合は内径0.5mmがあれば、3m程度でOK。 自作したキャピラリの内表面は、やや粗いので、更に短くても良いかも しれない。 特注で手に入らない訳ではないが、それでは面白くない。 方法は簡単、要は小さい穴に無理矢理通してシゴクだけ。 そんなことで作ってしまった。 |

|

||

|

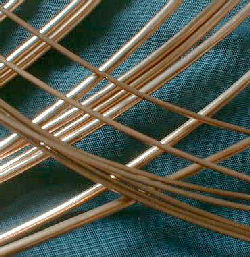

上:ペルチェ併用の場合のキャピラリ、約5m×2本の束 左:市販外径2mm×内径1mmと、 それを絞った外径1mm×内径0.5mmのキャピラリ 下:左の部分拡大、ここまで細く絞ることができる。  |

||

| X | 如何に作るか実例を... |

|||

| (1)簡易ダイスの製作 | ||||

| 準備 するもの |

鋼板 | SSとかSPCの軟鋼板でも良いが、出来れば炭素鋼板、厚さ2〜3mm50mm角程度 |

|

|

| ドリル | 1.0〜2.0mmで0.1mm飛び 工具屋で2,000円位 | |||

| 円錐状のポンチ | 角度は出来るだけ尖っていた方が良い。 私の場合は、旋盤のセンターを使用 |

|||

| ハンマー | 金鎚なら何でも良い | |||

| ボール盤 | ハンドボールでも良いが、垂直に穴が明けられない。 | |||

| サンドペーパー | #1000 | |||

| 竹串、ピカール等 | ||||

| 製作 | 鋼板にドリルで1.0〜2.0mmの穴(0.1mm飛び計11個)をあける。 円錐状のポンチをキリ穴にハンマーで打ち込み、両側に面を付ける。 片側は大きめにする。(大きい側が入口側) 面とキリ穴の境目はシャープなので、この部分をサンドペパーを 千切って紙縒状に丸めて、穴に突っ込んで磨く。 竹串の先端にピカール付けて更に磨く。 |

|||

| 写真下側から順に、2.0〜1.0mm、0.1mm飛びで穴を加工 穴の入口には、僅かに面取りが付いている。 なお、大きな2個の穴は特に意味は無く、たまたま使った鋼板に穴が有っただけのこと。 |

||||

| (2)製造 | |||

準備するもの |

キャピラリチューブ内径1mm外径2mm(市販品、20mで3,400円) または、銅パイプ外径2mm、肉厚0.5mm 製作した簡易ダイス 簡易ダイスを固定するバイス ガスバーナー オイル(絞り加工油なら最適、たまたま手元に有ったチェーンソー用オイルを使用) スコッチブライト ウエス ペンチ2個 組ヤスリ小 ガイド:適当なパイプ内径3〜5mm 作業台 (バイスを固定、50kg以上の重さが必要、軽いと作業台が動いてしまう) それと広い場所と薄暗い場所 ダイスをバイスに固定、バイスは作業台に固定。 ダイスの後ろ3m以上、前4m以上、自由な空間が取れる様に配置する。 |

||

| 作業 準備 |

素材先端約5cmを焼きなまし、ダイスの穴を先端が通る様にペンチを 使って引き延ばす。 素材に銅パイプを使用する場合は、硬くて扱えないから、 先ず全体を焼き鈍し、スコッチブライトで酸化皮膜を除去し、ウエスで 表面の汚れを拭き取ってから始めよう。 |

||

引き抜き加工 |

素材の外周にオイルをたっぷり塗り、ガイドを介してダイスを通す。 ダイスからのぞいた素材の先端をペンチで挟み、ダイス面に垂直に 一定速度で引き抜く。 ・ダイスに垂直に入れて垂直に出すが基本、でないと偏肉・変形する。 ・途中で止まると表面及び内面に段が出来る。 ダイスの入り側で素材がバタバタ動くと表面にシワが寄るので注意。 (そのためにガイドを通して加工する。) 引き延ばした素材はカチカチに加工硬化するので、焼きなます。 |

||

焼き なまし |

ガスの火炎や素材の赤熱程度が解らないので、薄暗い所で、直接素材に火炎を当てて焼き鈍す。 一定の速度で火炎をあて、一瞬暗いオレンジ色になれば良い。 加熱し過ぎると酸化皮膜も厚くなり、金属結晶も粗くなる。 焼きむらがあると一様な物は出来ないので要注意。 付着した酸化皮膜はスコッチブライトで綺麗にし、ウエスで拭いてオイルを塗る。 |

||

| 以降、線引き、焼きなましを繰り返す。 | |||

| 最終的に外径1mm迄引けば、内径は約0.5mmになる。 引けば伸びるは当たり前、ここまで引くと、 計算上の長さは何と約4倍、ロス分差し引いても3倍にはなる。 その辺のこと考えてから始めよう。 |

|||

トップページへ/戻る