|

この方法の原理は、一言でいえば、「圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器を使用し、 冷媒ガスの相変化よる潜熱を利用し、熱移動を連続的に行う」だが、もう少し詳しく言えば、 |

1.圧縮機で冷媒蒸気を圧縮し、高温高圧の状態にする。

2.高温高圧の冷媒蒸気を高圧のまま凝縮器で放熱させ、凝縮する。

3.液化した冷媒は膨張弁によって、蒸発器圧力まで急減圧し、湿り蒸気になる。

4.湿り蒸気は蒸発器内で吸熱し、完全に蒸発し、飽和蒸気となって圧縮機に吸引 される。

|

|

| 構成部品は |

1.圧縮機(compressor、以下略してcomp) |

|

|

レシプロ、ロータリー、スクロール、大型のものではスクリュー式等があり、 大きさ、入手性、体積効率の順で絞り込むと、ロータリー式になる。

写真は、出力約200Wのレシプロcomp |

| 2.凝縮器 |

|

|

コンデンサ(condenser)とも呼ばれる。

空冷では殆ど銅管とアルミフィンのフィンチューブ式である。

元の機器に付いてたのをそのまま使う。

また、冷暖機の場合は室内側のエバポレータを使っても良い。

CPU冷却は空調と違い、処理する熱量が小さいので小型の物でも問題ない。 |

3.膨張弁(expansion valve) |

|

|

凝縮器から出た液冷媒を減圧して蒸発器に供給し、蒸発温度と冷媒流量を 制御する制御弁。

温度制御、圧力制御、電子制御等のタイプがある。

カタログを見ると、能力0.1冷凍トン(約350W)からあるようだが、 接続配管径や筐体が大きく、CPU冷却等の冷凍能力の小さいものには向かない。

写真は、スッテッピングモータ制御の電子膨張弁 |

|

小型のエアコンや冷蔵庫等の冷却能力の小さい物には、キャピラリチューブ (capillary tube、毛細管)が用いられ、ガスよりも液体をより容易に流す という特性により、膨張弁と同様の働きをする。

標準で作られているキャピラリチューブは内径0.8mm迄、冷凍空調関係で 普通に入手可能な物は内径1.0mm、ペルチェと組み合わせる場合は1.0mmでも 良いが、直接冷却する場合、0.5mm程度のものが必要となる。

|

|

4.蒸発器 |

|

エバポレータ(evaporator、以下略してeva)とも呼ばれる。

液冷媒を蒸発させることにより、冷却しようとする相手から熱を奪う。

エアコンや冷風機では銅管とアルミ製のフィンチューブ、冷蔵庫等ではプレー トタイプのものが使用されていた。

CPU冷却の用には、水枕の転用も可能だが、液体と冷媒蒸気では伝熱効率が 大きく異なる。

伝熱面積、流速、耐圧強度等の点で水枕と異なるので、 こいつは作るしかないだろう。 |

5.配管・継手類 |

|

配管・継手類はインチ表現で呼ばれる。

流速及び圧力損失等を考慮して決めるべきであるが、CPU冷却用であれば 1/4"程度で良い。

太いと流速が落ちてcompにオイルが戻らない。 |

6.冷媒(refrigerant) |

|

冷媒の入手可能な物は、R134a、R22、R404Aであるが、R22が 一般的であり、入手性も良い。

また、極低温用にはR23を使用する例もあるし、環境に優しいという 独自の冷媒を使った例もある。

http://www.tmsystem.co.jp/tm.html

|

|

CPU冷却ではないが、ヒートポンプの冷媒にCO2を使った例や、

http://www.sanyo.co.jp/koho/hypertext4/9909news-j/0909-2.html

プロパンやイソブタンといった炭化水素を冷媒に使った冷蔵庫とか、 冷媒は何もフロンだけではないようだ。 |

| |

注意 !!

R22はオゾン破壊係数 ODP 0.055(特定フロンR12の約1/18)、 地球温暖化係数 GWP 1700(CO2の1700倍)であり、むやみに大気放出する ことは慎みたい。

エアブローや急冷剤と称して売られているR134aは、ODPが 0、 ところが、GWPは 1300、決して地球に優しい訳では無いので、出来るだけ使用しないようにしたいものだ。 |

7.冷凍機用オイル |

|

使用するcompにもよるが、密閉型compはオイル交換を前提としていないため、 殆どの場合、そのまま使用するが、汚れていたり、高温用オイルが入っている 場合は、交換が必要となることも考えられる。

交換する場合は、入手性からスニソ3GS、4GSが適当と思う。

また、いわゆる新冷媒には、それに適した合成油があるので注意が必要。

極低温を目指す向きには、出光興産のダフニーCF32、 松村石油の合成油、バーレルフリーズシリーズがいいかも...

http://www.matsumura-oil.co.jp/menu1/1-2.htm

ちなみに、2元冷凍機を制作された大御所かずきさんは、バーレルフリーズ 26Sを御愛用だ。

|

8.その他 1〜4のユニットの他、様々な部品を追加する。 |

| (1)アクセスバルブ(access valve ) |

|

|

内部の真空引き、冷媒の封入時に接続口で、タイヤのバルブ口のような構造となっている。

このバルブから微量の冷媒が漏れるので、キャップは確実に行う必要があり、場合によってはフレアキャップ等で、確実な封止が必要。

なお、エアコン室外機には、パックドバルブとアクセスバルブが一体となったサービスバルブが付いている。

写真はエアコン室外機のサービスバルブ

|

| (2)アキュムレータ(accumulator) |

|

|

エアコン等では、compの吸入側に接続され、液吸入防止目的で使われる。

元々付いているものはそのまま使った方が良い。

注:縦長なので縮めている、実際はもっと長い。

|

| (3)レシーバ(receiver) |

|

コンデンサの出口側に取り付けられ、冷媒液を貯える。

レシーバを使用するのは膨張弁と電磁弁等使った本格的なシステム、 キャピラリを使用した場合には不要であり、 あると液圧縮の危険がある。

どうしてもレシーバが付けたければ、レシーバ容量を超えるアキュムレータを 付ける。

|

| (4)ストレーナ |

|

|

100メッシュよりも細かい金網で、配管中のゴミを取り除く。

普通、膨張弁やキャピラリの前に取り付けられている。

また、電磁弁にもストレーナを内蔵したものもある。

|

| (5)ドライヤ |

|

配管中の水分を吸収する。

水分吸収の可能性の少ないエアコンや冷蔵庫には通常付いていない。

使用する冷媒によって種類がある。

除去するよりも吸わせないのが基本。

|

| (6)サイトグラス |

|

|

配管中の冷媒の流れを確認する。

冷媒量や内部状態の判断を的確に行うことができる。

できれば、内部の水分を色で確認できるインジケータ付きが良い。

|

| (7)電磁弁 |

|

配管回路の切り替えを行う。常時閉、通電時はコイルが熱を持つので、 キャピラリ切り替えに使用する場合は工夫が必要。

また、この用途なら冷暖エアコン4方弁のパイロット部が使える。

|

|

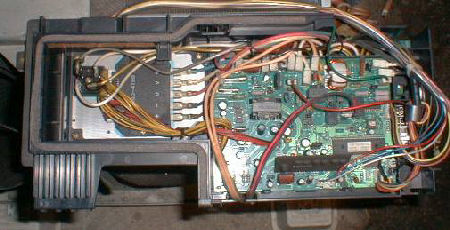

(8)インバータ

|

|

周波数を変え、compの回転数を調整する。

室外機を使用するエアコンの世界で、最近のものは、ほぼインバータ付きと 考えて良い。

|

|

|

CPU冷却の場合、冷凍機は生命維持装置のようなもの。

ON-OFFの制御では、常時ONしかあり得ないが、インバータを使えば、出力を無段階に調節できる。

ところが、市販の汎用インバータの場合、通常は3相入力−3相出力のもの。

最近知ったことだが、

単相用インバータというのがあり、コレコレと喜んだのはいいが、こいつは単相入力−3相出力のこと、 結局のところ3相出力のものしか無いようだ。 |

|

単相100V(50/60Hz)→100V(30〜80Hz)に変換し、コンデンサモータも 使用可能なスピードコントローラもあるが、最速CPU相当の値段がする。

http://www.dcac.co.jp/fcr.htm

更に手頃なヤツがあるかもしれないので調査中。

いつかは、電子制御膨張弁とセットで冷凍出力を可変にしたいものだ...

|