2枚のアルミ板でペルチェを挟み熱源とした。

アルミ板は東急ハンズで購入したもので、削り具合から殆ど純アルミ(たぶんA1050P)と推定される。

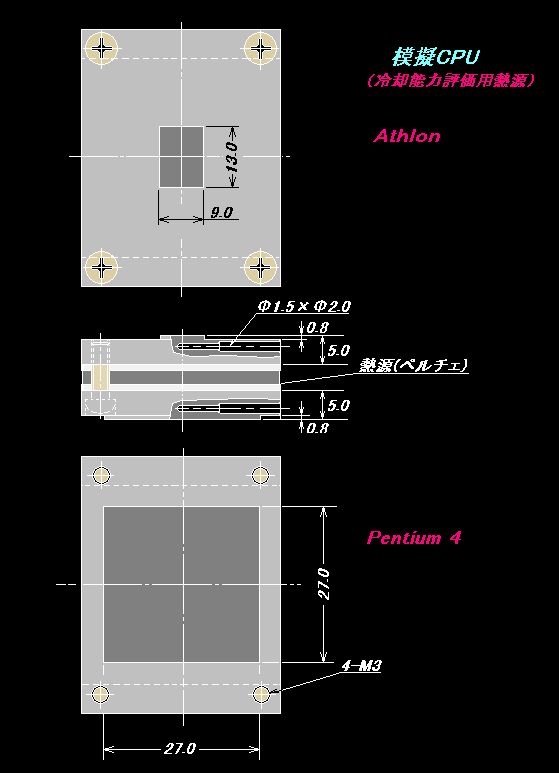

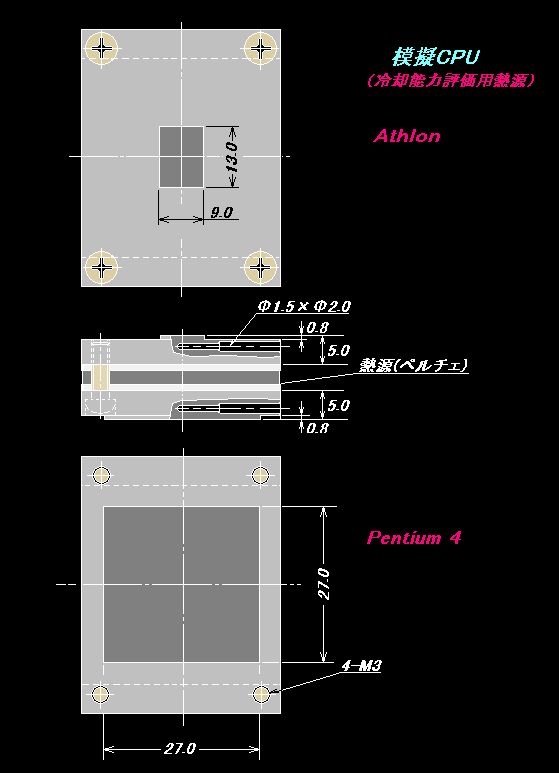

上面側はAthlonのcoreサイズ

下面側はPentium4のカバーのサイズ

ペルチェの上下方向を変えれば、2種類のCPUに対しての性能を評価できる。

coreの中心部に1.5mmのキリ穴、この部分に熱電対を差し込み温度を計測する。

coreダイの材料はシリコンチップだから、熱伝導率は168W/m・k、純アルミは236W/m・kだから、温度はほぼシリコンチップの下面辺りの温度ということになる。

放熱側にevaやヒートシンク等、吸熱側に断熱材を取り付ければ、

ペルチェにかかっている電圧(V)×流れる電流(A)が発熱量となる。

ペルチェ下面側からの吸熱もあるので、厳密に言えば更に大きいが、無視することとする。 |

|

|

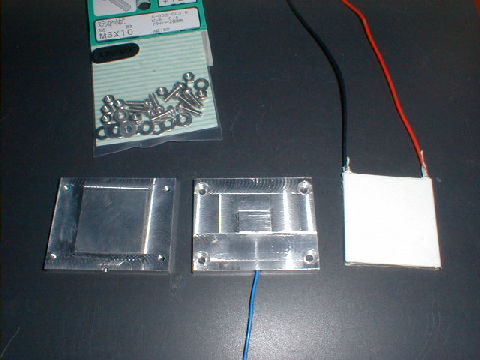

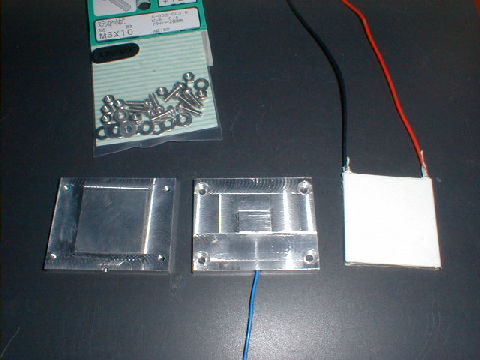

miniフライスでエンドミル加工。

非常に軟らかいので、φ12ミリのエンドミルでもサクサク削れる。

今回使用したペルチェは、

千石扱いのS.T.S社 T150-60-127

Vmax:17.5V Imax:6.0A Qmax:57W

|

|

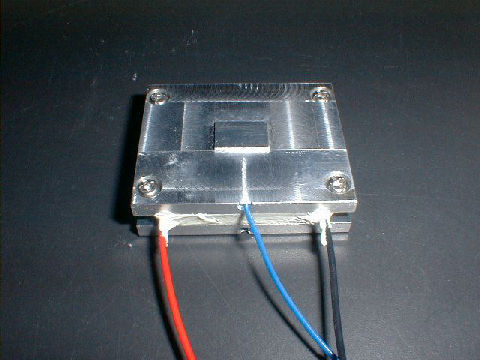

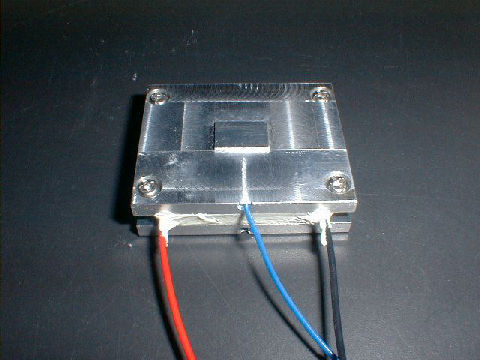

組み立て状態

放熱側にシリコーングリースを塗って、4本の小ネジで均等に締め付ける。

青い線はK形熱電対

素線径0.3mmの素線を捩ったもの。 |

|

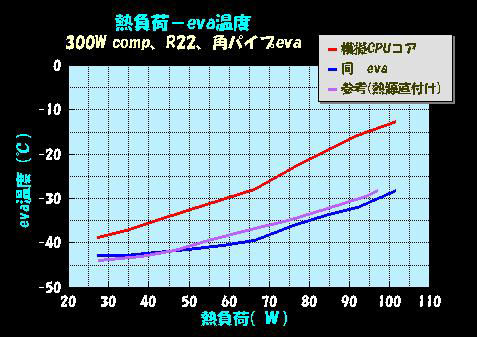

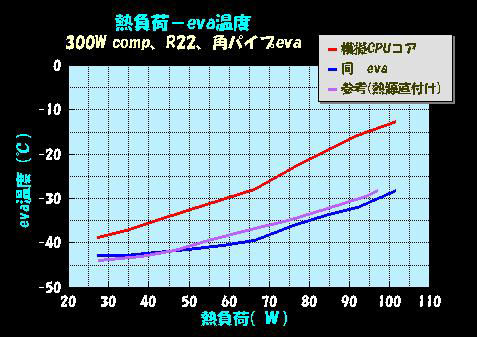

テスト結果

300Wコンデンシングユニットテスト時のデータに重ね合わせて見た。

グラフの青線と紫線はevaの温度

赤は模擬CPU内に仕込んだ熱電対の示した温度 |

|

|

やはり、コアは焼けていた。

この温度差の約半分はコア自信で発生し、その原因は熱流束の大きさ。

オーバクロックしたAthlonが100W発熱したとすると、熱流束は約86W/cm2であり、

電気アイロンの熱流束が僅か3W/cm2だから、とんでもない値だということがお解りいただけるだろうか。

温度差の残り半分は、evaの問題であって、更にevaと冷媒蒸気との間で温度差が発生しているので、

evaの最適設計が如何に難しいか.....

焼き鳥寸前で空冷ヒートシンクを御使用の方に、冷やすヒントを一言

凄まじい熱流束、ヒートシンクに直接CPUを触れさせたのでは厳し過ぎます。

まるでヒートシンクに焼印を押しているのと同じ状態。

ヒートシンクとCPUの間に、ヒートシンク下面とほぼ同サイズが理想だが、厚さ5〜10mmの銅バッファを入れることで、たぶん限界が上がります。

密着が前提ですが....

|