キャピラリ切替弁の制作

| 凝縮温度の変化は、凝縮圧の変化により冷媒循環量に変化をもたらす。 一本のキャピラリで通年使用すると、季節が変わる事により凝縮温度が変化し、冷媒循環量が変化することにより、冷えが悪くなったり、compの液圧縮によりcomp寿命を縮めたりすることもある。 このため、キャピラリを切り替える必要があることは設計編で御理解頂けたことと思う。 コンパクトかつ廃部品利用の切替弁の作り方を紹介する。 |

|

電磁弁+フレア継手 不二工機のフレアタイプの電磁弁は、フレアナット部にストレーナを内蔵しており、キャピラリの詰まり防止に有効 フレア継手は初心者でも殆ど漏れの心配は無いが、銅管-キャピラリのジョイントは 出来ればロウ付けしたい。 |

|

電磁弁+ロウ付け 銅管の成型やロウ付けが必要 特にコンデンサ側の分岐部は漏れを起こしやすい。 |

|

| 4方弁のパイロット弁の例 上の2例に比較しコンパクトで、A、Bそれぞれ独立しているので分かりが良いが、先ず4方弁を手に入れなくてはならない。 eva側のジョイント部はハンダ付けでも良いが、コンデンサ側のジョイントはロウ付けしたい。 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

サギノミヤ編 |

|||||

サギノミヤ CHV-0104 2044 SANYOの冷暖ウィンドエアコンに付いていたやつと全く同じもの。 こいつは実績有りだ |

|||||

4方弁本体側の細い銅管を切断 (できるだけパイロット側に長く残るように) |

ブラケットや電磁コイル等全て取り外す。 |

||||

細い銅管の端をパイプカッターで切断 (少し跡が付いたら曲げたり戻したりして折る) |

曲がり癖のあるものは、パイプを使って矯正 |

||||

必殺の千枚通し 銅管端部の潰れやバリを矯正 |

分解終了 |

||||

サギノミヤ AHW-104 6205 こいつは初めてのタイプ、細い銅管が4本出ている。 1本多いのは、Source側につながっているやつ 使えないかも知れないが、とりあえず分解 |

|||||

ごちゃごちゃしているので先ずコイルを取り外す。 |

細い銅管を切断 |

||||

カシメられたブラケットを拡げる |

取り外した状態 |

||||

|

|||||

日本ランコ 261V0B X047 こいつは汚いし、相当古い物、教科書通りのレイアウトだ。 |

|||||

電磁コイルを取り外す |

他のヤツに比べてコイルが縦長 |

||||

4方弁本体からパイロット弁を取り外す |

パイロット部が角柱状になっている |

||||

細い銅管を切断(3カ所) |

分解完了 |

||||

| 日本ランコ VS6100B 4190 4方弁本体とパイロット部がステンレス製で軽い 細い銅管が4本出ているタイプだ。 |

|||||

電磁コイルの取り外し |

細い銅管を切断 |

||||

パイロット部を取り外す |

分解終了 |

||||

右 :使用した工具類 中央:パイロット弁 左 :弁本体(廃棄) |

||||

切り替え状態と銅管径を調べてみた。 |

||||

|

メーカ | 型番 | ソレノイド | ポート | 管径(mm) | 記 事 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||

| OFF | ON | − | OFF | ON | − | 内径 | 外径 | |||||

| サギノミヤ | CHV-0104 | 開 | 閉 | 入 | 閉 | 開 | − | 1.6 | 2.95 | ペルチェ併用機に最適 | ||

| AHW-104 | 開 | 閉 | ? | 閉 | 開 | 入 | 1.2 | 2.4 | 要試験 | |||

| 日本ランコ | 261V0B | 閉 | 開 | 入 | 開 | 閉 | − | 1.5 | 2.5 | たぶん問題なく使える | ||

| VS6100B | 閉 | 開 | ? | 開 | 閉 | 入 | 1.5 | 2.5 | 要試験 | |||

4.切替弁制作 |

|

|

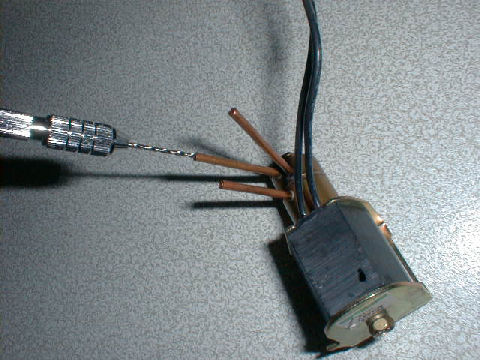

使用するキャピラリ外径に合わせて内径を加工。 可能な限り千枚通し等で拡げ、それでも入らない時はドリルで削る。 削りカスが内部にはいると厄介なので、削ったら反対側から洗浄剤を吹き込み洗浄する。 また、作用する荷重は0.2kgf程度なので、深さ5mm以上あれば十分だろう |

|

洗浄液は、自動車のブレーキ洗浄剤が便利だ。 仮に内部に残ったとしても、真空引きで完全に乾燥する。 |

以下、後日追加予定

トップページへ/戻る

|

ご意見/ご感想はこちらまで |