| プログラムタイプの温度コントローラー (CHINO製) |

|

かなり古い物だが、精度的には問題なし。

K型熱電対専用、元々の用途は、電気炉とか、環境試験機制御用に使われるものらしい。

|

|

デジタル温度計 (YOKOGAWA製) |

|

こいつもかなり古い物、製造は1992年らしい。

精度は温度コントローラよりも良いようです。

測定範囲-160℃〜1372℃、確度±0.3% of rdg +0.7℃(at 0〜±199.9℃)

|

サーミスタ温度計 |

| 左: |

-50℃まで計測可能なステンレス保護管付きセンサの温度計 3,500円位、2次冷却水温の測定に使用中。

|

| 中: |

-50℃まで計測可能、ゴマ粒大サーミスタセンサを使用したもの、センサは2個、2カ所を切り替えて測定。 つい最近まで、水枕とバッファーの温度測定に使用、3,500円位。

|

| 右: |

-40℃まで計測可能、表示部の下にステンレス保護管付きセンサー、表示部を傾けるとスイッチが入る。 -25℃以下は精度は±1℃、結露防止循環温水の水温測定に使用、3,000円位

|

| |

|

サーミスタを使用したデータロガー |

|

2CH入力で、各チャンネル8000データを記録できる優れ物。

ESPECは恒温槽メーカーのタバイのブランド名、タバイが売るだけあって精度は、そこそこのもの(T&D社のOEM製品?)

これは、勤務先からの借り物、-60℃用のオプションセンサを含めると、一組約3万円

|

|

|

|

収集したデーターはRS232C経由でPCへ、専用のデータ処理ソフト付き。

表示内容は、昨年末に計測した水温データ

・水温14.3℃から、2次冷起動と同時にペルチェ通電、PC起動、21分後には、水温-21.8℃で、水枕温度-18.6℃、バッファー温度-60℃

・その後更に水温は下がり、-26.6℃で水枕-22.2℃、バッファー温度は計測限界の-60℃(水温-21.8℃時の水枕温度と、この時の温度差3.6℃から推定されるバッファー温度は-63.6℃)

|

温度コントローラ |

|

10種類の熱電対が使用できます。1個3,000円で手に入れた中古品。

T型熱電対を接続、-50℃以下のバッファー温度測定と、水冷ヘッドに使用し、接点出力により、ペルチェ事故防止に使用の予定。

その下にあるのは、600Wスイッチング電源。

VRにより8〜16V可変の12V53A出力、ペルチェ6枚は余裕。

|

温度コントローラ(その2) |

|

オリジナルマインドさんに安く出ていたので、?000HIT辺りの記念品に、とりあえず多めにGET!!

相当古いものではあるが、温度計としては十分使用可。

ただし、データシートや取説は無く、メーカもShinkoというだけで、中身は全く不明

K型熱電対を付けて調査し、次のことがわかった。

電源:AC100V、制御温度範囲:0〜400℃、出力:SSR DC28V、ON/OFF加熱制御(設定温度より低い場合出力)、

警報出力は不明

温度表示:氷点下も可

ただし、氷点下補完はされていないようなので、-30℃以下は高めに表示する(秋月の温度計キットを0-100℃校正したのと同じ)

JIS C 1602 熱電対の氷点以上と氷点下の補完式の差から、表示温度に対する補正温度を求めてみた。

例:表示温度が-72℃なら、実温度は(-72)+(-9)=-81℃

|

| |

|

|

表示温度 |

補正温度 |

|

|

|

-78〜-75℃ |

-10℃ |

|

-74〜-71℃ |

-9℃ |

|

-70〜-67℃ |

-8℃ |

|

-66〜-62℃ |

-7℃ |

|

-61〜-57℃ |

-6℃ |

|

-56〜-51℃ |

-5℃ |

|

-50〜-44℃ |

-4℃ |

|

-43〜-36℃ |

-3℃ |

|

-35〜-26℃ |

-2℃ |

|

-25〜-12℃ |

-1℃ |

|

-11〜0℃ |

-0℃ |

温度精度確認 |

低温域の温度表示が妥当なものか気になっていたので、ドライアイスの温度を測ってみた。

本来なら、エタノール+ドライアイス(-72℃)でやるべきだが、横着してドライアイスに穴を穿って、熱電対を突っ込んでみた。

上から、OMRON E5CX + K -81〜-78℃

OMRON E5CX + T -81〜-78℃

SHINKO MCS + K -72〜-70℃

CHINO JP + K -80〜-77℃

ちなみに、ドライアイスの昇華温度は-78.5℃(理科年表)だから、

表面は-78.5℃としても、内部はそれよりも低いはず。

温度計YOKOGAWA 2455 + K で計測した温度は-81〜-77℃

(ドライアイスとの接触の仕方で結構ばらつく)

SHINKO MCS以外は、ほぼ妥当な温度を表示しているようだ。

SHINKO MCSもLLLとか−−−とかにはならないので、上記の補正を加えれば問題なく使える。

|

|

|

|

|

|

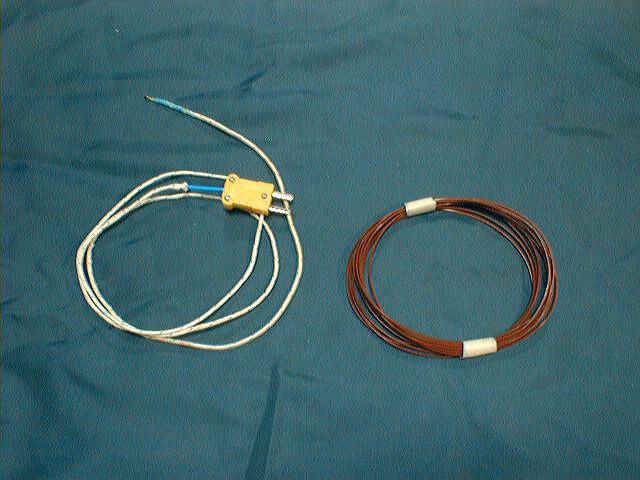

熱電対 |

|

左:秋月で買ったK型熱電対

右:T型熱電対(素線)MAD LABのぐっち〜さんに頂きました。

秋葉原の坂口電熱あたりで手に入るようです。

|

|

秋葉原坂口電熱で購入した、 線径0.2mmのK型熱電対(素線) 200〜250円/m 程度

右のリード線は、シリコンゴム被覆のコードヒータで外径約2.5mm、80ohm/mのもの

|

シートカップル(K型熱電対)

asutaさんから頂いたもの。 絶縁フィルムの含めても、厚さは僅か0.2mm、素材は0.1mmの金属箔。

これだけ薄いと、レスポンスも抜群、いろいろ用途がありそう。 補償導線と組合せて使用する。 |

|

|

熱電対の加工 |

|

素線を捩っただけでも使用できますが、 熱電対らしくするため、次の加工を行いました。

線径は0.2mmと非常に細いので、素線に傷を付けないようにテフロン被覆を 剥がします。

|

|

被覆を剥がした素線を1〜2回捩ります。

捩った後、捩った根元をラジペンで掴み、先端からガスバーナーで加熱し、捩った部分が0.5〜1mmの玉になるよう溶融させます。

コンスタンタンよりも銅の方が早く融けますから、銅をコンスタンタンに絡めるといったイメージです。

|

|

次に玉より先の部分をニッパー切り取り、先端を整え、玉に繋がる2本の裸線を真っ直ぐにし、長さ4〜5cm程度の細い熱収縮チューブを通します。

裸線と玉の部分にエポキシ接着剤(ボンドクイックセット)を塗ります。

|

|

エポキシを塗った部分に熱収縮チューブを被せ、加熱収縮させると、先端径約1.5mmのセンサの完成です。

先端の余分な被覆部は切り落とします。

|

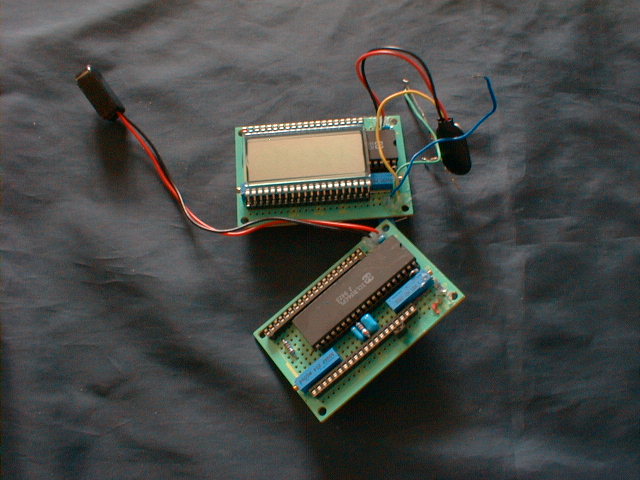

温度計キット

|

|

秋月温度計キットの残骸

1℃や2℃の誤差は気にならない、安価に温度測定したいという方には、お勧めです。

実はこのキット、ただの電圧計で、抵抗の倍率で微少電圧(熱電対の熱起電力は約40μV/℃)を測定しているようです。

微妙な調整が必要で、普通に校正すれば氷点下の温度はどうも高めに表示するようです。

|

|

そこで、JIS C 1602 熱電対の補完式を用いてKの基準熱起電力と温度の関係をグラフにしてみると、何と0℃を境に勾配が違うこと、氷点下の直線性があまりよろしくないことが判明。

水の氷点と沸点で校正すると、温度計の表示-40℃で、実際は-42.3℃、同-50℃が-53.7℃、-60℃が-65.6℃、-70℃が-77.9℃とかなり違う事になります。

|

|

ここまでわかれば、氷点下に絞って校正することにします。、

身近な材料として、氷とドライアイス+エタノールを使用すればできるわけですが、更に簡単な方法として、氷水で0℃、水の沸点で91〜92℃と表示するように校正すれば、-70℃〜20℃の範囲で、何とか使えそうなことがわかります。

なお、この校正を行った場合の表示温度と実温度の関係は、

表示20℃で実18.9℃、10℃で9.5℃、-10℃で-9.6℃、-20℃で-19.4℃、-30℃で-29.3℃、-40℃で-39.5℃、-50℃で-49.8℃、-60℃で-60.5℃、-70℃で-71.4℃のはずです。

(実際にやってみた訳では無いので、責任は持てませんが.....) |